O respeito pela lei cigana e o luto perpétuo

A vida de Maria do Rosário, de 80 anos, é uma crónica da rigidez. Além do marido, é a mais velha do Bairro do Cabeço, no Tortosendo. Diz que não teve juventude, teve um dever. Casou-se aos 13 anos, por uma escolha paterna em Angola, que demorou “um dia inteiro para o convencer, porque só à noitinha é que decidiu. Era uma pessoa muito rígida, sabia o que queria”. O pai era um homem de ideais antigos.

“A gente não podia sair a um lado qualquer sem dizer a ele, porque era um homem que gostava das coisas antigas, para não ter problemas com nós. E então a gente fazia tudo o que ele dizia”.

Desde que se lembra, foi dona da casa. Ajudava sempre a mãe como podia. Cuidava dos irmãos, preparava o “cafezinho da manhã” com pãozinho fresco, porque não gostavam de pão atrasado. Limpava a casa, lavava a roupa, passava a ferro de carvão. Tal como o pai a educou, também criou as filhas.

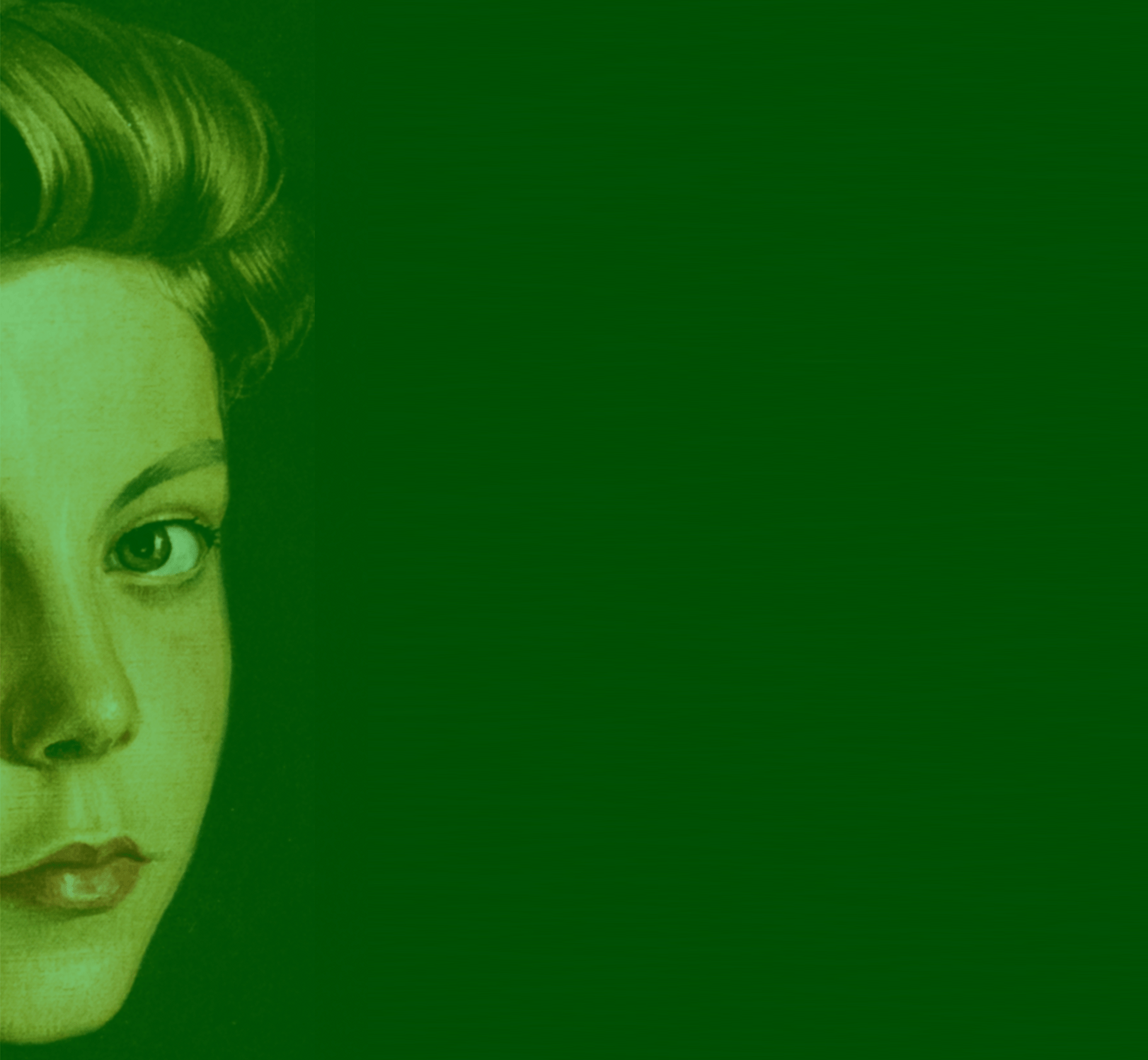

Há oito anos que anda de preto, com o mesmo traje, de cabelo apanhado. É o modo cigano de fazer o luto por alguém querido. É uma forma simbólica que representa a pertença a um familiar. Mas, hoje, são muitas as mulheres que tiram rapidamente o luto.

Para a “avó preta”, as tradições estão a desaparecer nas mãos das redes sociais. O namoro, a falta de regras e, sobretudo, a forma de vestir das filhas e netas (camisolas de alças, calças, roupas que nunca viu vestir) são sinais de uma confusão que não entende. Apesar de o casamento fora da comunidade ser uma realidade, ainda idealiza que as netas casem com um rapaz cigano, para que a tradição não “escape”.

O orgulho não é prisão

Mara Vicente, de 20 anos, tem a tradição interiorizada desde o nascimento. Casou-se há quatro anos, seguindo o costume familiar. Mas a vida já não cabe na velha carroça. Ao contrário do costume cigano, não se vê a viver com o resto da família, preferindo a sua própria casa, com o marido e o filho a caminho.

Na nova casa de Mara, a “hierarquia” permanece. Se surge um problema, “a palavra da pessoa mais velha conta muito”. É a lei da casa que nunca desvanece, visível também no cuidado quase religioso com familiares doentes, no qual a família se une e se “agarra à pessoa”. Para Mara, as regras não são uma camisa de forças. Apesar do preconceito que sente em espaços públicos, a sua identidade é inegociável.

“Tenho orgulho de ser cigana. Seguir regras não é uma prisão, como as pessoas pensam. Não trocaria a minha vida por não ser cigana para ter outras liberdades.”

O desejo de “não ser”

Já Deolinda Vicente é o desapegar da etnia, de ter um modo de vida longe das regras estritas. Para si, a liberdade que os homens usufruem não é a mesma para as mulheres, sobre as quais paira a preocupação, até mesmo na morte. “A liberdade que os homens têm, nós não temos. Eles têm liberdade para quase tudo”.

Foi a irmã mais velha, a única que nunca estudou a não ser mais tarde na “escola dos grandes”, dedicando-se ao trabalho no campo. Quando queria ir a uma festa, tinha de ir com a família toda, com pais, primos, tios, irmãos. Sobretudo devido ao “falatório” entre ciganos. “Preferia não ser cigana”. Nunca foi como “as outras raparigas”. Ao contrário de todos os familiares, nunca casou, nunca quis.

Contudo, a lei da casa, por vezes, volta a impor-se. Deolinda cuida religiosamente da mãe doente e reconhece a força da comunidade nos momentos de dor. “São famílias verdadeiras”, afirma, descrevendo como todos se unem e acompanham, preparando refeições e ajudando nos afazeres da casa, durante dias, após uma morte familiar.

O olhar de fora

O julgamento externo é um pilar invisível que faz parte da vida da comunidade cigana, especialmente nos tempos que correm, com a ascensão de ideologias extremistas. No final, as regras internas e o orgulho que defendem esbarram na ideia de quem vê o cigano apenas como uma figura de um mito antigo. A voz da comunidade ecoa um certo cansaço.

O que a sociedade não vê e o que Deolinda não gosta, mas Mara celebra é o dom que corre no sangue: a música. Não há casamento sem dança nem festa. É neste ritmo, na música, na força da família e no preto do luto da “avó preta”, que a identidade cigana resiste ao tempo e ao olhar de fora.