O lugar da mulher numa guerra

Decorria o ano de 1961, no meio de uma ditadura, quando a grande maioria dos homens portugueses começaram a ser mobilizados para a guerra nas colónias. O destino era incerto. Apenas eram conhecidas três principais frentes de batalha: Angola, Moçambique ou Guiné-Bissau. Durante longos anos era uma guerra silenciada. Pouco se falava e pouco se continua a falar. O terreno da guerra tinha um espaço essencialmente masculino, porque como em todas as guerras “o lado feminino fica sempre de fora”. Havia as mulheres que partiam junto dos maridos, as que ficavam nos serviços de apoio e socorriam os soldados, as que estavam nas fábricas de munições e de vestimentas de guerra e as que ficavam na frente da casa “numa espera interminável” pelos namorados ou maridos. Tinham um papel muito específico: apoiar na ida para a guerra, durante a guerra, no regresso e no pós-guerra os filhos, os maridos, os namorados, os pais, os primos, os tios, enfim, os guerreiros. O importante era estar presente e dar-lhes força, confiança e conforto para enfrentarem o inimigo no terreno mesmo que esse protagonismo fosse relegado para um segundo plano. Tal como os homens, as mulheres também estavam no campo de batalha. Naquele tempo, a guerra era uma realidade universal: todos iam à guerra. Se, por um lado, o Estado português a apresentava como uma missão de soberania e honra para defender a pátria, por outro, era o elemento feminino que, silenciosamente, funcionava como o verdadeiro motor normalizador do conflito no quotidiano das famílias e da sociedade.

Dependendo da classe social do marido, as mulheres ou não trabalhavam, ou eram professoras, costureiras, operárias. Fernanda Lourenço é uma delas. É uma das muitas mulheres que além de ter visto o marido partir para a Guiné-Bissau, ainda vive esse período como se fosse hoje. É natural de Verdelhos e, desde nova, que passou pelo processo da emigração e pelos mais variados trabalhos. Mas, a fábrica foi a sua “primeira liberdade antes do 25 de abril, porque como criada de servir não havia horários”. Ambos são da Beira Interior, mas apenas se cruzaram em Paris. Casou em 1968, ela com 21 e ele com 23 anos, porque nunca foi feliz na casa dos pais até ao dia do casamento. E por lá ficaram a viver para terem uma vida melhor. Mesmo que quisessem enviar algum dinheiro à família que estivesse em Portugal, não o podiam fazer, porque o marido estava fugido da tropa. Se colocasse “um pezinho no país, chegava à fronteira e ficava logo preso”.

A guerra foi um destino inevitável

Por serem emigrantes com intenção de regressar ao país, o casal começou a repensar na ida do marido para cumprir o serviço militar. Regressaram e o marido foi obrigado a ir para o Ultramar, para a região guineense, uma das linhas da frente mais perigosas, como primeiro-cabo, durante 24 meses de guerra.

O dia de partida dos maridos é um dos momentos mais lembrados pelas mulheres, um adeus carregado de lágrimas e pressentimentos de anos de espera e solidão. Fernanda foi acompanhada pelo irmão até Lisboa. Mas esse ombro de choro não conseguiu suportar a dor. “Estive lá e voltei para cá já destroçada”. Como ela, diz que todos os que ali estavam faziam o mesmo sinal sem se saber qual era a mão de quem. No meio daquele mar de gente, de famílias que se despediam, de soldados que partiam, era impossível reconhecer qualquer rosto. Lembra-se da “imagem como se fosse hoje”. No cais, em Lisboa, “havia uma enorme confusão, toda a gente aos gritos, só se ouviam gritos de mães, pais, irmãos, mas, sobretudo, de mulheres”. E, conforme passavam os minutos, o barco tornava-se um ponto cada vez mais pequeno no horizonte, levando consigo um pedaço de cada um. “Toda a gente ficava num vazio, paralisada, sem saber o que fazer”.

“É uma despedida como se morressem. Aquela despedida é uma despedida…que se pensa que é para sempre”.

Fernanda não tinha ninguém em Portugal. Sentia-se sozinha e abandonada, apenas com o filho de seis meses nos braços. Para “não dar em maluca” decidiu ir de imediato à Fábrica Pereira Nina pedir trabalho, mesmo que fosse contra a vontade do marido, por já lhe ter deixado “algum conforto mesmo antes de partir”. Já de solteira que ali tinha trabalhado e, passados uns anos, foi como um abrigo que a distraia da ausência do marido e da guerra, desde as sete da manhã às três da tarde. Mesmo que estivesse a pensar nele, tinha outras obrigações como “estar em frente a uma máquina, obedecer, fazer, trabalhar e, por vezes, preparar as fardas dos soldados”. Para passar um pouco mais o tempo, aprendeu a fazer cintos, porta-chaves e sacos para ir à praça, já que na altura não havia sacos plásticos. E era assim que passava as tardes: trabalhava para não pensar. Entre medo e incerteza, Fernanda tinha sempre o mesmo pensamento e passava também o tempo a rezar. Diz que como ela, tantas mais mulheres se dirigiam ao padre da cidade, que chamavam de Santo Leno e levavam consigo uma cruz do Nosso Senhor.

“Comprei-lhe um fio e mandei-lho, porque diziam que era protegido. Fazíamos de tudo pelo marido”.

Mas há um dia que ficará para sempre na memória de Fernanda – a segunda-feira em que gente da sua terra se dirigiu ao local onde trabalhava para a avisar que “o Sr. Prior disse na igreja que um rapaz de Manteigas tinha sido apanhado pelas turras”. Naquele momento caiu-lhe o chão, não tinha forma de saber se estava vivo: “é um sofrimento que nem as palavras conseguem descrever”. Foi com o coração nas mãos para se encontrar com um colega de guerra do marido que tinha vindo passar férias a Portugal. E foi assim que Fernanda lhe preparou “um cinto” com chouriço e queijo Serra da Estrela. Só quando o marido lhe enviou uma fotografia “com o queijo e o cinto” é que acreditou que estava efetivamente vivo.

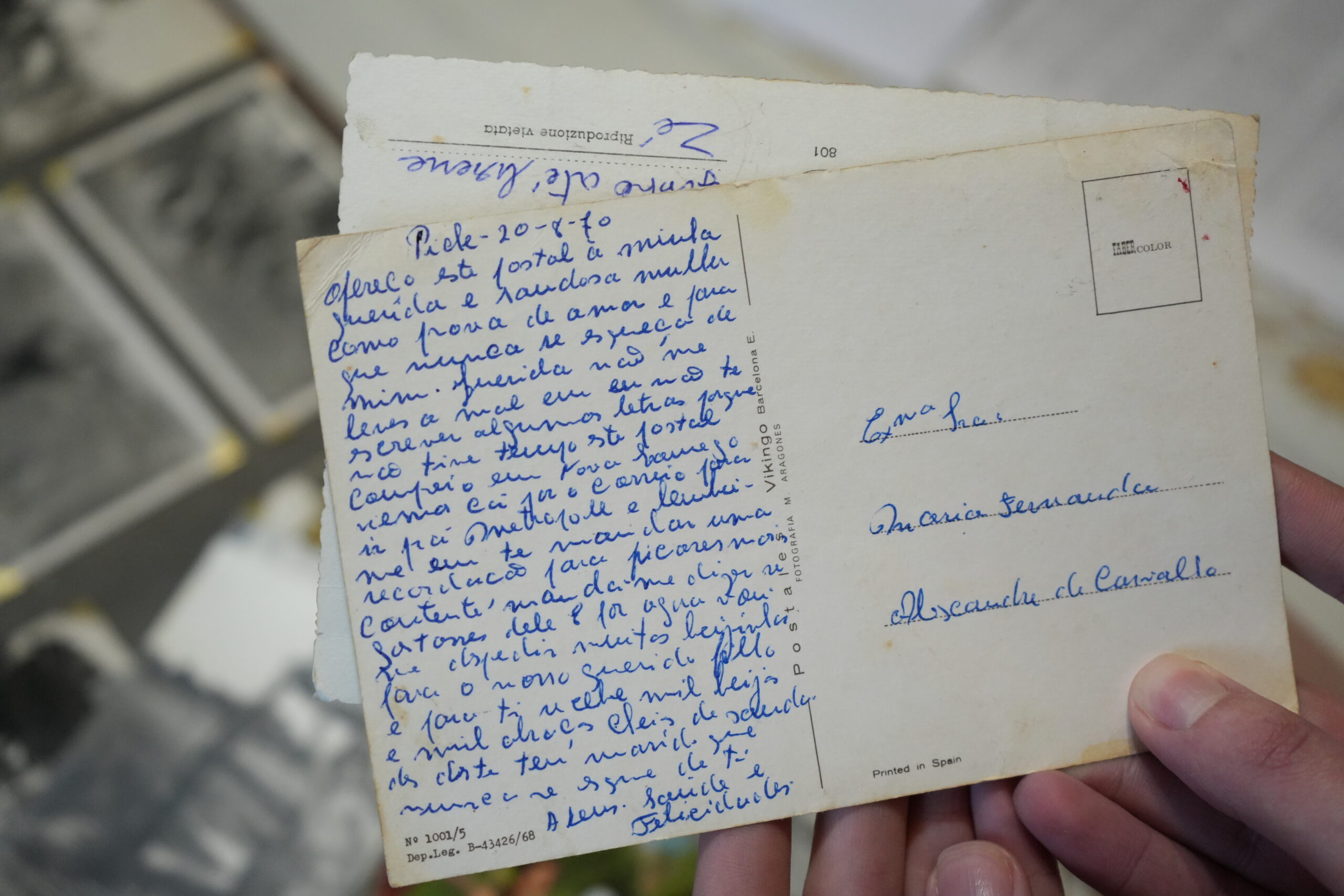

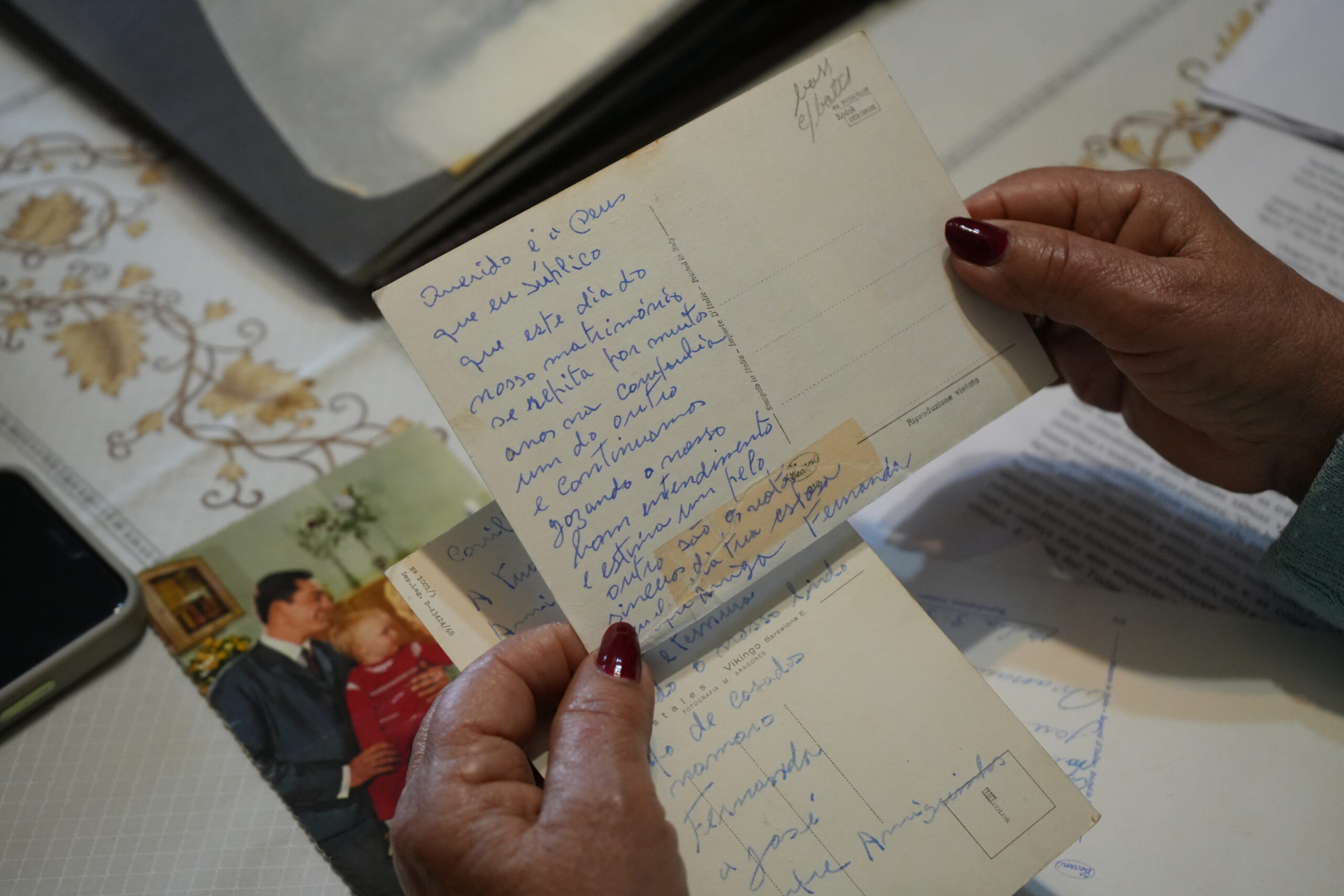

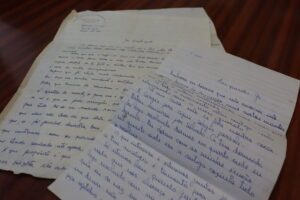

Os aerogramas que amenizavam a dor com “palavras simples”

As cartas eram o único meio de contacto. Caso tivessem selo ou não, a correspondência podia ser gratuita por estar isenta de portes de envio, como os aerogramas que eram uma folha de papel que, dobrada, parecia um envelope. Esta prática foi pensada pelo Movimento Nacional Feminino (MNF) e rapidamente facilitou a comunicação entre familiares, esposas, amigos e, mais tarde, madrinhas de guerra. Tanto o marido como Fernanda escreviam muito. Quando recebia a correspondência chegava a 15 aerogramas “logo ao mesmo tempo, mas sempre com a mesma escrita, sempre com os mesmos relatórios, sempre com as mesmas palavras simples”. De um lado e do outro, contavam o dia-a-dia, falavam sobre filmes, livros, poemas, canções. Iam sobrevivendo lentamente à distância, às cartas que demoravam a chegar, aos telefonemas que falhavam e à saudade “infinita”. Quando se aproximavam os dias de férias dos soldados, Fernanda conseguia saber em que dia o marido embarcava e chegava a Portugal. Contudo, o direito a 22 dias de férias era, para alguns, uma ilusão amarga: muitos soldados nunca regressavam a casa, porque tudo era pago à custa das famílias e a maioria não tinha meios para cumprir esse reencontro tão desejado.

As marcas que a guerra deixou

De todas as tristezas que passou, a maior mágoa foi ficar com “uma mão à frente e outra atrás” com um filho por cuidar, mesmo a trabalhar e a receber um complemento do Estado: o abono de família. No fundo era uma ajuda que algumas famílias, que tivessem um filho, recebiam pelo esforço dos maridos na guerra. Quando o foi recolher pela primeira vez ao quartel, onde hoje se encontra a Universidade da Beira Interior, diz que chorou porque não o queria. Se por um lado “aquele dinheiro era de sangue ganho à custa do sacrifício”, por outro o marido perdia os primeiros passos do filho. Ainda assim, Fernanda Lourenço recusava-se a ceder à distância. Fazia questão de enviar cartas, acompanhadas com fotografias do filho, numa tentativa de manter viva a ligação familiar. E quando recebia as fotos e os postais do marido, mostrava-as ao “Carlinhos” para começar a conhecer o pai, mesmo que fosse através de um papel. No meio do sofrimento, a guerra não afetou apenas a mulher, também afetou o filho. O regresso do pai, após anos de uma ausência forçada, não trouxe o reencontro esperado: quando o pai voltou, o filho não o aceitou.

“A guerra afetou-nos a todos. À família toda.”

Céu também viveu a dor como Fernanda

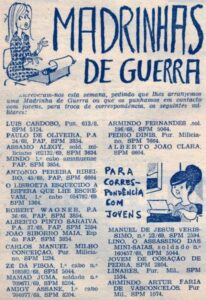

Tal como Fernanda, também Céu Tavares passou parte da vida entre fios. Vem de um meio pacato, tem apenas a quarta classe, mas o sonho foi sempre ser professora de história “numa altura em que cortavam as pernas”. Ainda que as condições de vida na aldeia fossem “miseráveis”, comia o que dava a terra, tinha um ordenado “baixíssimo”, ganhava metade do que os homens, mesmo que fosse a que mais trabalhasse. Fazia a vida como podia. “O simples facto de ser mulher não se tinha direitos para nada”, não usufruía de um salário digno, nem de estudos e profissões que eram destinadas à figura masculina. Para Céu, naquela altura “é que sabiam o que era o sofrimento, passavam muito mal” e, vezes sem conta, tiravam de si para dar aos filhos, “principalmente as mulheres que tinham os maridos no conflito”. Com a guerra tornou-se madrinha do homem que hoje é seu marido, desde há 56 anos, através de um pedido que tinha visto na revista Plateia.

Já conhecia o afilhado de guerra na escola, quando eram pequeninos, e com o Ultramar “veio atrás o namorico”. Ele em Angola e ela em Portugal. Como o marido não tinha coragem de lhe pedir em namoro foi através das cartas que se declarou. Para conseguirem manter contacto recorriam às “cartas especiais para os soldados que não levavam selo”. Era ir ao correio e só com o tempo é que poderia saber se o marido estava vivo. Embora não fossem censuradas, algumas cartas com selo eram. Por isso, sempre que enviava por via aérea, escrevia uma pequena mensagem debaixo do selo. A ansiedade de enviar cartas era tanta que, sempre que possível, chegava a escrever 20 aerogramas por dia. Contudo, muitos eram os que não sabiam ler nem escrever. Tal como os soldados, também as mulheres tinham de pedir ajuda a duas ou três pessoas da aldeia para conseguirem fazer a correspondência para os maridos e “muitas escreviam em nome de outras mulheres”.

Ainda que, em casa, o perigo da guerra parecesse ter passado depressa, a realidade era outra. Céu Tavares viveu de perto o stress pós-traumático do marido, uma perturbação que, em muitos casos, ou não era identificada, ou era normalizada pela sociedade por ser vista como uma consequência “natural” da guerra. O diagnóstico também se arrastava durante décadas, deixando os que sofriam sem nome. Até serem diagnosticados, as mulheres viram-se obrigadas a partilhar dessa carga mental e, em certos casos, a guardar segredo do sofrimento que sentiam nas mãos dos homens. A narrativa vigente na época proibia que o herói de guerra fosse percebido como “traumatizado ou fraco”. Tal preconceito não só o estigmatizava, como o desvalorizava aos olhos da sociedade. No caso de Céu, o marido estava sempre sobressaltado e acordava eufórico. Era como se ainda estivesse a viver os pesadelos de guerra e, só passado algum tempo, se apercebia que já não estava em Angola, mas na Covilhã. Estes eram momentos em que o terror se instalava. Ficava assustava e era arrastada para a escuridão dos traumas do marido, fazendo-a reviver indiretamente a dor que ele próprio sentia, ligando-a a uma guerra que nunca tinha combatido. Só com o regresso do marido conseguiu compreender o quão “má tinha sido a guerra”. Até então, “vivia na ignorância, tal como grande parte do povo português”, especialmente nas províncias. As informações chegavam apenas pelo boca-a-boca, “muito em segredo alguém comentava o que era a guerra no Ultramar”, ou através do rádio que a acompanhava no trabalho. Esta falta de informação, como Céu bem se recorda, refletia a crença de Salazar de que “era melhor o povo português viver na ignorância”.

“São tempos que não deixam nenhuma saudade”

As mulheres não trabalhavam apenas na indústria. Se Céu Tavares sonhava com as páginas de história, Conceição Saraiva transformou esse desejo realidade. Por todas as cidades que passasse, o cuidado com o que dizia e fazia nunca era demais. Era obrigada a seguir diretrizes e orientações específicas porque apareciam inspetores para supervisionar as aulas, algo que a deixava “muito atrapalhada”. “Erámos muito vigiados e era muito difícil estar naquele papel, porque sabíamos que aquilo era errado”. Ainda assim, diz que tinha de estar sempre alerta, havia transmissões sobre tudo e não podia “ficar mal vista” porque, de repente, tudo mudava e poderia perder o trabalho. Aquando da Guerra Colonial, lecionava em Coimbra enquanto o marido estava a cumprir a tropa em Lisboa, mas não contava que fosse mobilizado, de um dia para o outro, para Cabinda, em Angola. Os planos do casamento nas férias de verão foram adiados por três anos. Apesar de todo o pânico devido aos rumores de que Angola era uma das zonas mais problemáticas, o que mais a afetou foi o afastamento do marido. Tal como Fernanda Lourenço, o dia que Conceição Saraiva mais recorda é quando o marido partiu de Lisboa e atravessou o atlântico, no navio paquete kwanza, com rumo para o continente africano. Consigo foi a família do marido “dizer um último adeus e dar um último abraço, porque o regresso e o amanhã eram instáveis”. Tinha sempre a expectativa de que poderia acontecer o pior. E com o pouco que se falava do conflito, também Conceição falava o menos possível. Nem nas cartas conseguia expressar um pouco mais o que sentia devido ao medo de que fossem abertas, lidas e, por isso, o marido fosse afetado de alguma forma. Com um certo cuidado na escrita, contavam sobre os dias de aulas e de guerra, os momentos mais marcantes do dia-a-dia, a rotina, tudo o que podiam.

E, apesar de o marido escrever uma carta de cinco a dez folhas, Conceição era de poucas palavras, mas não deixava de dar ânimo e coragem, mesmo que, às vezes, “não fosse o mais necessário”, porque com os traumas vividos na guerra, o marido não falava nem desabafava “o suficiente”. “São tempos que não deixam nenhuma saudade”.

O papel da figura feminina está no lugar devido da História?

São muitos os que dizem que falta discussão pública sobre a Guerra Colonial como a realizadora portuguesa Marta Pessoa, que considera que a guerra não afetou apenas os combatentes, mas, na verdade, teve um impacto transversal em toda a sociedade portuguesa, nomeadamente, nas famílias. Apesar de ser filha de um militar que combateu na Guiné-Bissau e na Angola e de ter frequentado uma escola para filhas de militares, onde conviveu com órfãs e filhas de homens incapacitados de guerra, sente necessidade de trazer à luz histórias de mulheres sobre a guerra, descentrando o foco tradicionalmente colocado nos combatentes, não só por serem histórias que se estão a perder, como algumas “não estão prontas para ser contadas”.

“As mulheres deixaram de ter lugar na sociedade, deixaram de ter voz, deixaram de ter direitos, tornaram-se uma massa despercebida e sem história.”

Segundo a realizadora, havia algumas reticências iniciais para mostrar o testemunho das mulheres ou porque os maridos não as deixavam contar as suas histórias de guerra, ou porque tinham medo de revelar algo que até então era silenciado, o que rapidamente desapareceu por se terem começado a sentir compreendidas, capazes de ter voz. Algumas duvidavam inclusive do valor da sua própria história.

Foi assim que Marta se apercebeu de que, quando começou a estudar o tema, ainda persistia em grande escala a ideia da mulher do lar, sem história. E embora sinta que existe um maior reconhecimento das mulheres na história portuguesa, devido à sua resistência e luta por direitos, acredita que ainda falta desvendar com maior profundidade o papel da figura feminina. Este é um assunto investigado por Margarida Calafate Ribeiro que diz que as mulheres que ficaram em Portugal eram de condições muito variadas: eram mães, noivas, esposas, irmãs, namoradas, amigas, que trabalhavam ou estavam em casa a cuidar dos filhos e que se encontravam involuntariamente em mobilização.

Ainda que apenas nos anos 70 começassem a surgir manifestações muito ativas, do ponto de vista político, contra a guerra e também o recrutamento de jovens estudantes que caso reprovassem na escola eram imediatamente levados para o palco de guerra, algumas mulheres revoltavam-se e manifestavam-se no cais de Alcântara, local onde partiam muitos navios de guerra. “A guerra é, portanto, também feminina”. Para a investigadora sénior do Centro de Estudos da Universidade de Coimbra, 50 anos que passaram do fim da guerra parece ser muito tempo, mas é pouco nos movimentos sociais principalmente quando o país era hierarquizado e tinha grupos de mulheres de extrema pobreza e de classe média, algumas suportadas pelos maridos militares de alta patente. Mas para Margarida Ribeiro isto não significa que uma condição social, com uma situação económica estabilizada, evitasse o sofrimento e a tristeza da guerra. Na verdade, foi nessa classe que despertou uma maior consciência política em relação às colónias. A sociedade portuguesa por ter sido “extremamente tradicional, católica e reacionária” estava sujeita a uma dependência matrimonial “muito grande” das mulheres relativamente aos homens.

Para lá da dependência legal porque, mesmo a figura feminina tendo uma vida economicamente independente, encontrava-se à alçada do marido. “Estamos a falar de situações de privação de direitos básicos, algo absolutamente terrível”. Por isso, a investigadora acredita que há ainda um “longo trabalho” a ser feito para o reconhecimento do lado feminino da guerra por ser “imenso”. As mulheres eram as que estavam presentes, tentavam manter a vida normal, cuidavam dos filhos e dos maridos, garantiam o consolo do homem. Além do pós-guerra em que a esposa, namorada e mãe se tinha de adaptar ao homem que “claramente era outro”.

“É sempre no pós-guerra que o papel das mulheres é absolutamente fundamental, porque é sobre elas que recai uma certa normalização da vida”.

Além da adaptação à figura masculina, as mulheres também tinham de acalmar os filhos que cresceram durante e depois do período de guerra, ajudá-los a compreender a história da figura paternal e a ter uma infância “mais descomplicada”. Além disso, segundo um estudo comparativo da Guerra Colonial Portuguesa com a Guerra do Vietname da investigadora, chega-se à conclusão de que a mulher portuguesa é jovem, sente-se obrigada a seguir os padrões tradicionais e a suportar “casamentos complexos”, adiando sempre a possibilidade do divórcio durante o conflito, ao contrário do caso vietnamita. Apenas com o 25 de abril de 1974 começam a surgir maiores números de divórcios, ainda que de classes média e média alta.

Fernanda Cassapo é um desses exemplos de mulheres que decidiram tomar o passo do divórcio, após a Guerra Colonial. Durante o Ultramar namorava com o primeiro e único homem da sua vida. Tinham a diferença de dois anos e andavam sempre juntos. Eram “inseparáveis”. Até que a guerra os apartou por dois anos “que pareciam dez”. Quando soube da mobilização, numa conversa com os pais, ficou “muito doente, chorava, emagrecia, não comia e estava sempre ansiosa para ler as cartas”. Recebia poemas e aerogramas, postais e fotografias, mas nunca sem saber tudo o que sucedia do lado da guerra. Já Fernanda escrevia pouco, porque preferia ouvir-lhe a voz, mesmo que tivesse de marcar previamente uma chamada telefónica e esperar um ou dois meses. Apenas com o regresso do namorado, casaram, com 22 anos, por serem de famílias “muito católicas”, as quais queriam uma cerimónia na igreja. Assim, nunca era posta em cima da mesa a possibilidade de casarem antes ou durante o conflito. Mesmo após alguns anos juntos, o casamento acabou por não resistir à guerra.

A Guerra Colonial Portuguesa não terminou em 1974

Se por um lado a guerra impactou negativamente as famílias portuguesas, por outro favoreceu o crescimento económico do país. De acordo com o professor de história na Academia Militar, António José Telo, a guerra coincidiu com um período de rápido crescimento da Europa, a finais dos anos 60, designado o período do milagre económico europeu, do qual Portugal beneficiou, embora tenha perdido um milhão e meio de portugueses que emigraram clandestinamente para países como a França, sem cumprirem o serviço militar, como tinha sucedido com o marido de Fernanda Lourenço. E, portanto, o crescimento económico não foi o único “milagre” que levou ao prosseguimento dos 13 anos de guerra. Para o professor, o país beneficiou do endividamento de alguns movimentos de libertação, como aconteceu em Angola, além da forte opinião pública portuguesa que acreditava na necessidade do conflito, bem como na sua rápida resolução, devido às falsas esperanças por parte do governo de que Portugal tinha terminado a guerra, com a vitória portuguesa.

A Guerra Colonial Portuguesa não terminou em 1974. Ainda hoje é uma ferida aberta e as mulheres são uma prova viva e silenciada, que carregam durante décadas as marcas de um conflito que persiste na memória e no corpo.