Quando é que percebeu que era isto que queria fazer o resto da vida?

Foi em 2007, penso eu, quando me ofereceram dois livros, um do Sebastião Salgado e outro do World Press Photo. E foi ao ver as fotos do Salgado, aquela coisa de ir para África fotografar, a preto e branco, que pensei: “é isto que eu quero”. E depois, no World Press Photo, todas as reportagens que eu vi, isso fez com que houvesse o clique e percebesse: “É mesmo isto que eu quero para a minha vida.”

Mas a verdade, é que o fotojornalismo hoje em dia está completamente diferente do que era há 15 anos. Hoje em dia, é impensável sobreviver do fotojornalismo. Muitos poucos no mundo conseguem sobreviver só do fotojornalismo. Até antes do COVID, ainda se conseguia, embora fosse muito difícil, mas ainda se conseguia. Desde da pandemia, é impossível viver só do fotojornalismo.

Em 2013 ganhou o World Press Photo na secção Daily Life. O que é este prémio trouxe à sua carreira?

Mudou completamente a minha vida. Não tinha nada, era um Zé ninguém e estava desempregado. Fez-me, digamos, voltar outra vez a estar no ativo e abriu-me portas. Costumo dizer: “atenção, que o World Press Photo foi sorte”. Sou o primeiro a admitir. Mas se não fosse o World Press Photo hoje não estava aqui.

Mas o que realmente me deu muito trabalho e me tornou naquilo que eu sou hoje foi o POYi (Picture Of Year Internacional). Porquê? Porque o World Press Photo foi uma foto. Aquela fotografia foi vencedora, gostaram e mudou a minha vida. Consegui mudar a minha vida porque simplesmente as pessoas adoram, principalmente aqui em Portugal, adoram a desgraça. E então fiquei famoso pelo facto do desempregado que não tem material ganhar o maior prémio do mundo.

Aliás, a primeira notícia que saiu nem sequer se referia a mim. Só depois do jornal saber que eu tinha ganhado, que eu era desempregado e que eu tinha vendido material, é que mudaram. O título era “Paul Hansen, fotojornalista finlandês, ganha o World Press Photo”. Mas quando o jornal soube que eu estava desempregado e que tive de vender o material, mudaram o título da notícia: “Desempregado português ganhou o World Press Photo”. Ou seja, o que fez mudar a minha vida foi o World Press Photo, mas muito pelo facto da minha situação naquela altura.

O World Press Photo continua a ter o mesmo impacto que há 10 anos, quando ganhou o prémio?

No público geral, o World Press Photo continua igual. Não deixa de ser “wow” para o público em geral, mas para o pessoal da área não vale nada. Tenho pessoal que me contrata, não porque eu sou bom fotógrafo, não querem saber, mas simplesmente para dizer que contrataram um vencedor do World Press Photo. Não interessa a minha qualidade. Os concursos são muito importantes nesse aspeto. É como se fosse o Óscar da fotografia.

A si que sede o fotojornalismo mata?

Para mim uma coisa importante, em primeiro lugar, é a verdade. Uma coisa que me fascina ainda mais, é transformar a verdade numa coisa bonita e que seja chocante, mas visualmente agradável.

Para mim uma boa foto de fotojornalismo, é quando o assunto pode ser o mais grave e o mais chocante possível, mas aquela fotografia se destaca para nós e para as nossas emoções de tão bonita que ela é, mesmo se o assunto é uma desgraça. Está aí uma foto bem realizada do fotojornalismo. E é isso que me dá, digamos, a pica e a emoção, de conseguir, por exemplo, ir para a Ucrânia e fotografar algo que é horrível, não é? E vemos coisas horríveis. Conseguir transformar as imagens de modo que choquem, mas que visualmente sejam bonitas. Ou seja, a mensagem está lá, visualmente está e está conseguido, o assunto é importante e vai mudar ou pode mudar a vida de algumas pessoas ou transmitir o problema.

É facto geral que o fotojornalista está em todo lado. Como é que se vive com esta constante ansiedade?

Tem de estar pronto em todo o lado, tem de estar sempre na linha da frente. Atualmente, infelizmente, não é assim. Eu adoro isso, atenção, adoro, e hoje faz-me falta muito isso (ansiedade).

Por exemplo, antes do COVID, acho que foi 2018, se eu juntar os dias todos que estive em Portugal, em casa, acho que não chega a 50 dias. Chegou uma altura em que estava a entrar em casa, literalmente, às 23h00 e me ligaram: “Daniel, tens que arrancar para Sevilha”. Depois, na altura, fazia parte da equipa de 360 e do New York Times e disseram: “Ah, leva também 360, o equipamento do 360 pode ser necessário.” Tinha chegado às 23h00, fiz uma mala para 5 dias, só voltei a entrar em casa, passados 3 meses.

Desde o COVID, as coisas mudaram radicalmente e já não é assim. Tenho saudades disso. Mas é difícil, é difícil ter uma vida pessoal. Eu acho que todos os fotojornalistas adoram esta ansiedade, querem essa ansiedade. Todo o fotojornalista adora o stress, embora deteste o stress, mas adora vivê-lo, adora senti-lo.

Mas há sensacionalismo no fotojornalismo? Como é que vê e descreve este fenómeno?

Sensacionalismo é o que não falta no jornalismo, é o que mais vende, infelizmente, mas isso é errado, eticamente é muito errado. Por exemplo, nas minhas fotos da Ucrânia, acho que tenho respeito pelas vítimas e tenho respeito pela situação em si. Nos funerais, acho que todas as fotografias, na minha opinião, têm respeito. Não faltei ao respeito a nenhuma das vítimas e aos familiares.

A emoção e a “frieza” ao filmar e fotografar pessoas em momentos sensíveis, como os enterros na Ucrânia. Como se consegue manter a postura e não ter as emoções à flor da pele?

Só me aconteceu uma vez, na minha primeira viagem por África, em que uma criança morreu à minha frente enquanto estava a sofrer de tuberculose. Chorei e disse para mim mesmo: “se é isso que tu queres, fecha-te e aguenta”. Foi a única vez, felizmente, e acho é muito importante para os fotojornalistas saber desligar.

Eu desligo completamente, só estou focado em passar a mensagem, ler a luz, fazer uma boa composição e conseguir transmitir aquilo que eu estou a ver. É o meu foco. As pessoas que me conhecem, pessoalmente, não conseguem entender como é que eu consigo fazer isso. Porquê? Porque eu sou muito emotivo, basta ver um filme, eu choro. Quando estou a trabalhar a câmara, eu sei que é um clichê dizer isso, mas é verdade, a câmara é um filtro e eu desligo completamente as emoções.

Na semana passada, estava a fotografar uma operação num hospital em Barcelona, mas sem mais nem menos o senhor começou a passar mal e eu estava a fotografar concentradíssimo. Mesmo na Ucrânia, por exemplo, a adrenalina é tanta que eu até estava a gostar de a sentir, o fotógrafo quer mesmo sentir a adrenalina. As bombas estavam a cair a cerca de 100 metros de nós no Dombass, os vidros e as coisas estavam a cair por cima de nós. Queria era fotografar, queria era mostrar aquilo que estava a acontecer, filmar, fotografar.

Tendo em conta a Guerra na Ucrânia considera que houve limites que foram ultrapassados pelos jornais? E já agora, considera que foi bem noticiada?

Foi mal noticiada porque os jornais não diziam muita coisa que aconteceu na Ucrânia, por interesses políticos. Fala-se muito da propaganda russa, mas houve uma propaganda do Ocidente ainda maior que ninguém fala, porque há interesse económicos.

Há muita coisa que nós queríamos contar, mas que não podíamos contar porque não deixavam. Como por exemplo, os russos atacaram os hospitais ou atacaram as escolas, os próprios jornais anunciam isso. Os generais estavam lá escondidos, todo o arsenal está escondido naquele edifício e os generais de alta patente estão naquele edifício, o que é que vais fazer? Vais atacar aquele edifício. Agora ninguém se pergunta e ninguém diz: “Então, mas a culpa é também dos ucranianos, estão a usar civis como escudo, não é?”.

O jornalismo devia ser imparcial, mas é impossível tu seres imparcial, principalmente na guerra da Ucrânia, porque é uma guerra muito próxima de ti. Há o facto de ser na Ucrânia, ser na Europa, o que deu um acesso muito maior aos jornalistas. Por exemplo, na altura quando eu fui, havia 6 mil jornalistas credenciados. No Afeganistão ou no Iraque, tinhas no máximo 50 e era das grandes publicações.

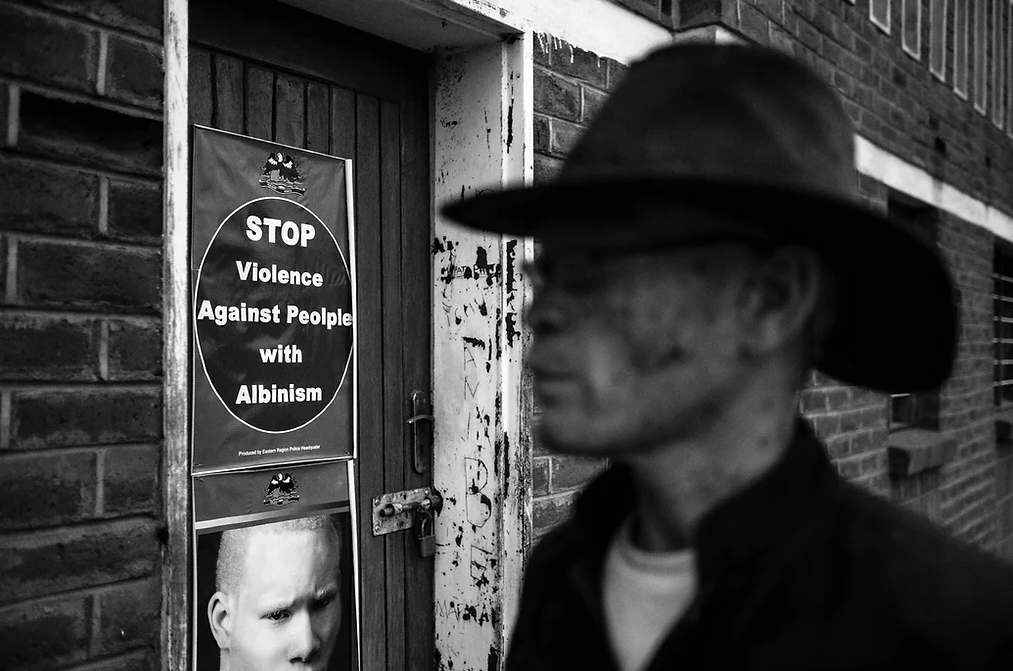

Em África fez fotografias e capturou realidades desconhecidas, como a dos albinos. Como é que o fotojornalismo nos dá murros de realidade?

Quando fazemos as histórias e a publicação ajuda e muda imenso a vida das pessoas, é super importante. A história dos albinos, estamos a falar de um jornal como o New York Times, em que neste caso foi o segundo artigo mais lido do Sunday Review daquele ano. Foram 6 milhões de pessoas que viram aquele artigo. E a própria ONU cria um ramo dentro da organização para poder ajudar os albinos ali. Esse fator do jornalista que acaba por ter esse poder de ajudar. E aliás, a coisa mais importante do jornalismo é tentar mudar a vida das pessoas com as histórias, com as fotografias, conseguir isso, não é? Esse é o nosso principal foco. Não dá para mudar tudo, mas mudar uma vírgula.

Há alguma diferença no fotojornalismo nacional e o internacional?

Aqui não há respeito. Não há respeito pelo fotojornalismo, infelizmente, não se paga o que se deve pagar. E não se dá o valor ao fotógrafo, ao fotojornalista, mas já foi assim e há de continuar a ser assim.

Em Portugal, para além da mentalidade dos editores, dos diretores e da sociedade, também em termos financeiros, já não há a capacidade que os outros países têm. Se bem que eu acho que, em Portugal, o problema do jornalismo em geral não é falta de dinheiro, mas sim má gestão. Esse é que é o problema. É má gestão. É ter CEO’s que não percebem nada de jornalismo a ganhar, se for preciso, 30.000 € por mês, e teres diretores a ganharem 15.000 € por mês.

Também existe mesmo um grande problema sobre saber evoluir e adaptar-se à nova realidade. Hoje em dia, tiro fotos, faço vídeo, escrevo, faço 360, uso drone, faço isso tudo porque tive que me adaptar às novas realidades. Vou fazer uma reportagem de 3 ou 4 meses, tenho que saber filmar, tenho que saber escrever, tenho que saber fotografar, tenho que saber gerir as redes sociais, tenho que saber isso tudo. O problema é que os fotógrafos portugueses, principalmente os da velha guarda, recusam-se a isso. Recusam-se, por exemplo, a ir fazer uma reportagem e fazer, nem que seja um vídeo de 15 segundos com o telemóvel, porque dizem que são fotógrafos, que não são influencers.

A Inteligência Artificial põe em causa o fotojornalismo?

Espero que não e acho que não, mas pode vir a acontecer. A inteligência artificial tem de ser controlada em tudo, mas pode vir a pôr em causa o fotojornalismo hoje em dia.

Por exemplo, o Polígrafo (segundas-feiras, SIC) tem, em quase todas as edições, duas ou três reportagens para provar se aquela fotografia é verdadeira ou falsa. Claramente eu, como fotojornalista, consigo olhar para aquela fotografia e dizer-te logo: “Não, isto é mentira, isto é inteligência artificial”. Mas a maioria das pessoas, 99% das pessoas, não conseguem ver e vão acreditar naquela fotografia, o que põe em causa o fotojornalismo.

Ainda há pouco tempo, chocou-me uma situação, na noite das auroras boreais. No dia seguinte, a foto mais partilhada, até por órgãos de comunicação social, era uma fotografia feita pela inteligência artificial e ninguém reparou e eu estava em casa a olhar para a fotografia e pensei “Tás a gozar? Isto é a Ponte de São Francisco, não é a Ponte 25 de Abril!”. São muito parecidas, é verdade, mas as margens são diferentes. Até que alguém disse: “Atenção que isto é inteligência artificial.” E depois, as pessoas já não querem saber, já passou. Vais ficar sempre na dúvida se aquela fotografia é verdadeira ou não, principalmente aqui em Portugal com o Chega. O Chega faz isso, o que acaba por ser um perigo para a sociedade, não é?

As fotografias, depois de publicadas na internet parece que não têm dono, e são usadas milhentas de vezes sem referenciar. Também sofre desse mal?

As semanas são todas a falar com o meu advogado disso. Há empresas a vender produtos aos turistas com as minhas fotografias ou jornais portugueses que utilizam as minhas fotografias. Isso é uma coisa que acontece diariamente.

Felizmente, atualmente há ferramentas que ajudam, como a IA que me ajuda a descobrir onde é que as fotos estão a ser usadas. Cada vez há mais informação que isto é proibido e é crime, mas cada vez mais isto está a acontecer.

Já sentiu que pôs a sua vida em perigo?

Não. Fiz uma reportagem para o New York Times sobre os homicídios no Brasil. Durante um mês andei a acompanhar os homicídios nas prisões. Estive nas prisões infiltrado, como se fosse da ONG. Fotografei mortos todos os dias, tenho fotos de pessoas decapitadas, com tiros e tudo. Eu estava escondido num convento de freiras em Fortaleza para as pessoas não saberem onde é que eu estava e não senti medo.

Aliás, houve uma situação que tive medo, não foi medo em relação a mim, foi mais medo de perder as fotos. Foi no Irão. Lá tudo é proibido, mas tudo acontece. E nós, eu e o Tiago Carrasco, fomos para o Irão retratar a situação do país e nós sabíamos que não podíamos entrar com visto jornalista e tínhamos de entrar com visto de turista e assim o fizemos. Estava um colega meu já preso há 8 meses lá porque entrou com visto de turista e estava a trabalhar e estava lá preso. Ou seja, estava com um bocado de receio, mas nós fizemos as coisas muito bem.

Aí senti medo, não é? Medo até nos últimos dias em que já tinha acabado o trabalho, já tinha tudo, pôr os cartões nas meias por baixo das sapatilhas e aquele medo, eu só ia estar tranquilo quando estivesse no ar e saber que as fotos estavam a salvo. Aquele caminho do hotel até ao aeroporto, foi aquela adrenalina de “pá, f***-se, se esses gajos vêm, estamos lixados”.

Qual é a próxima aventura, como costuma chamar, a ser fotografada?

Não sei, para já não tenho nada, tenho ideias e tenho projetos, mas é necessário financiamento, muito financiamento. Agora estou atrás do financiamento, ou seja, neste momento não tenho nada em concreto, só tenho um projeto para o qual estou a tentar financiamento, mas nada, não tenho assim nada.

Pode avançar algo sobre este novo projeto que tem em mente?

Neste caso, o projeto que eu quero fazer é mesmo muito grande, estamos a falar de um projeto enorme sobre alterações climáticas. É a denunciar, digamos, as ações climáticas e documentar as atuações climáticas de maneira diferente. É a única coisa que posso dizer. Ou seja, é divulgar o que se está a passar no mundo, documentar as ações climáticas de maneira diferente, não como estamos habituados a ver.